单手性碳纳米管是一种很有前途的电子和光电子材料,具有确定的能带结构和近红外吸收发射特性,在碳基集成电路,红外光探测器和量子光源等方面有着很高的应用前景,有望成为下一代碳基电子的核心材料。尽管已经有许多方法(如梯度密度离心法、凝胶色谱法、双水相法)可以分离得到多种单手性碳管,但是这些单手性碳管的直径基本在1.1纳米以下,晶体管器件性能较低,未能体现出单手性碳管的结构特性。

中科院苏州纳米所先进材料部李清文团队在碳纳米管可控分离及器件应用领域已开展了十几年的研究,发展了一系列共轭分子-碳纳米管分离体系,可以获得高纯度的半导体型单壁碳纳米管 (Chem. Comm. 2013, 49, 10492; Small 2016, 12, 4993; Carbon, 2016, 105, 448; Adv. Mater., 2017, 29, 1603565; Adv. Mater., 2018, 31, 1800750),并在碳纳米管电子器件领域有着一定的进展(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 15719; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 11699)。研究团队与国内多个团队开展了深入合作,发现这些高纯度半导体碳纳米管在碳基集成电路和多功能电路领域实现了众多突破,获得了广泛应用。(Adv. Mater. 2020, 32, 9, 1907288; Nat. Comm., 2021, 12, 1798)

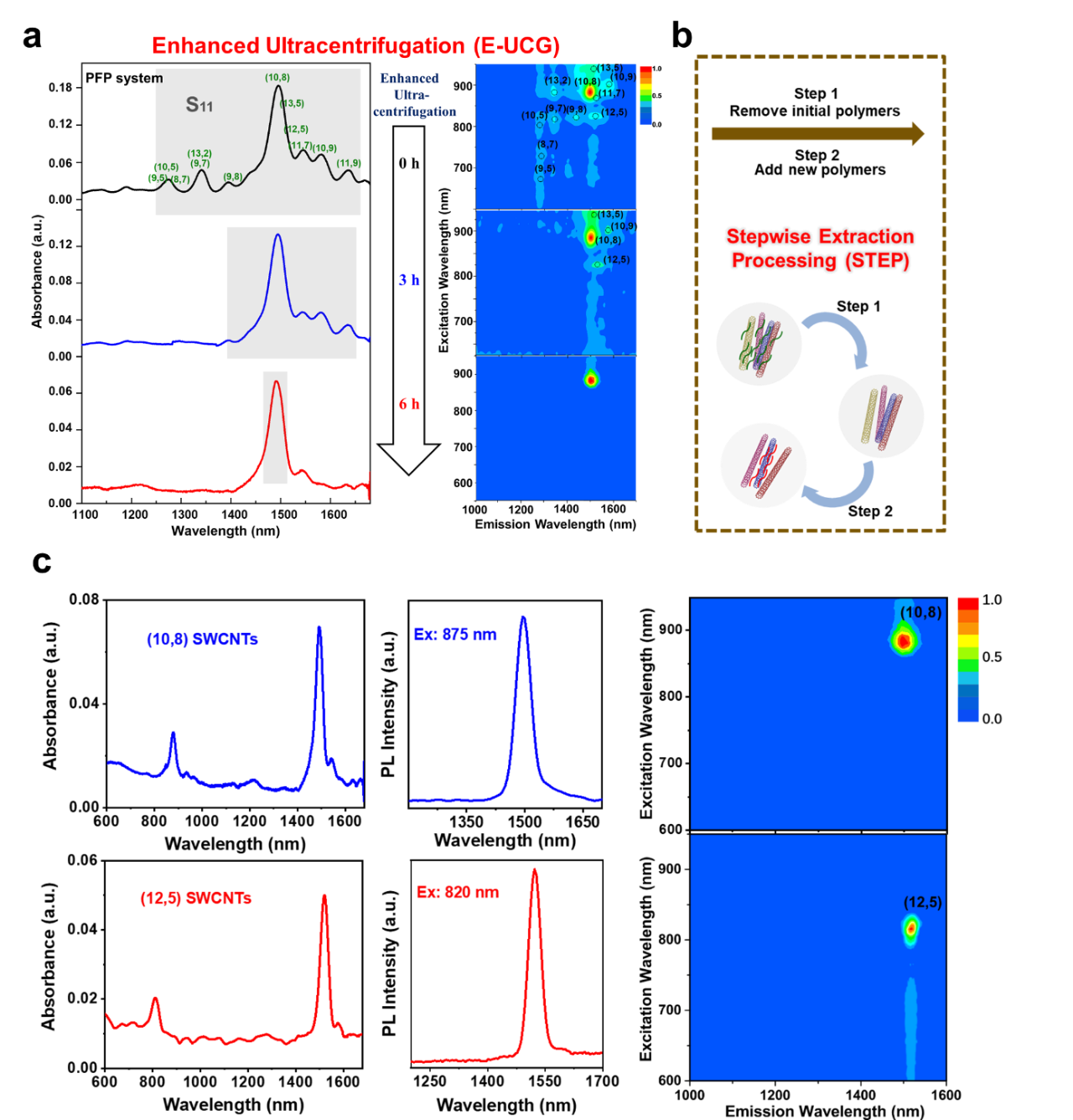

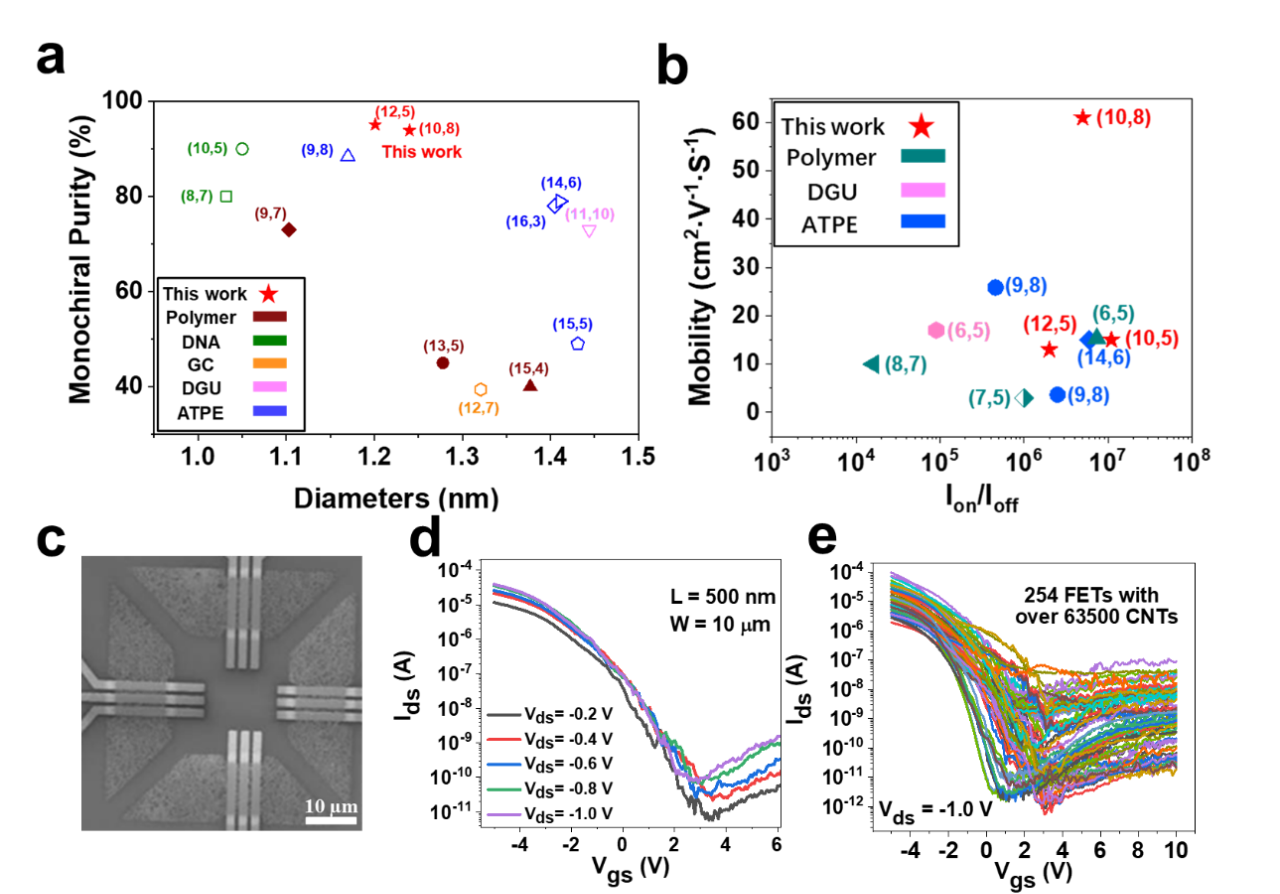

多年来研究团队一直在聚合物选择性分离单手性碳管方向展开深入的研究,合成和筛选了大量不同结构的共轭聚合物体系。发现其中一些含吡啶单元的共聚物对1.2纳米直径的特定手性碳纳米管具有独特的选择性。在此基础上,团队发展了两种单手性碳管的高纯度分离技术:增强超速离心技术(Enhanced Ultracentrifugation E-UCG)和多步提取技术(Stepwise Extraction Processing STEP)。分别得到了单手性纯度为92.3%的(10,8) 碳管和95.6%的(12,5) 碳管,手性纯度均为已报道的大直径单手性碳管中的最高数值。这两种单手性碳管的直径分别为1.24纳米和1.20纳米,其S11吸收峰和荧光发射峰分别在1.50 µm和1.52 µm,均位于通信波长C波段,十分有利于光学集成。研究团队利用 (10,8) 手性碳管制备了数百个纳米级沟道长度的场效应晶体管,测试结果表明,其半导体纯度达到99.94%。基于 (10,8) 手性碳管制备的微米级沟道薄膜晶体管的性能也很出色,平均开关比约为106,迁移率达到61 cm2·V-1·s-1,远高于目前已报道的溶液法制备的单手性碳管器件性能。这些结果有助于研究人员更好的理解手性碳纳米管与聚合物的结构对应关系,实现聚合物的高效筛选,更高的单手性纯度和更好的器件性能将进一步促进碳基电子和光电子学的发展。

相关成果以“High-Purity Monochiral Carbon Nanotubes with a 1.2 nm Diameter for High-Performance Field-Effect Transistors”为题发表在学术期刊Advanced Functional Materials上(DOI :10.1002/adfm.202107119)。论文的第一作者是中科院纳米所博士生李亚辉,通讯作者为邱松研究员和李清文研究员。本工作得到了国家重点研发计划 (2020YFA0714700),国家自然科学基金 (22075312, 21773292)和广东省重点研发领域计划 (2019B010934001) 等项目的资助。

图1 (10,8)、(12,5) 手性碳纳米管的提纯方法及其光谱特性

图2 (10,8)、(12,5) 手性碳管与已报道结果的比较及其纳米器件表征

2018年11月18日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与佛山市人民政府、佛山市南海区人民政府签署了共建中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所广东(佛山)研究院的框架协议,合作期限为2019-2039年。

根据协议,广东中科半导体微纳制造技术研究院(原名称“中科院苏州纳米所广东(佛山)研究院”)将以提升粤港澳大湾区纳米技术、半导体等产业的自主创新能力为目标,致力于产业技术领域核心关键技术突破、共性技术研发、技术系统集成、工程化示范应用和产业化,力争建设成为纳米技术、半导体等领域的公共技术支撑与服务平台、高端人才培养与集聚平台、科技项目引进及落地平台、高技术企业引进及孵化平台。

研究院将采用“纳米加工平台+研究中心+育成中心”运营模式。其中,纳米加工平台建设8英寸微纳加工、工艺测试与器件封装线,适用于微纳电子、光电子器件、微纳光机电系统、各种传感器和生物芯片等产业技术支撑和服务平台(研发平台和产业化平台),为企业和研究院提供设备资源、公共技术、人才培养、技术开发和技术咨询等服务。主要支撑产业包括:人工智能、物联网、大数据、通信及医疗健康等产业。半导体光电子材料与器件研究部致力于半导体光电子材料外延生长、器件制备及产业应用等。主要研究领域包括:半导体光电子材料生长及测试表征、半导体紫外光源与探测器研制、半导体紫外光电子器件封装与应用等。

目前,研究院已入驻“南海区科技成果转化平台”,发布了“纳米加工平台半导体器件研发代工服务”、“半导体光电子材料器件封装实验室新产品、新技术研发服务”、“晶圆划裂技术开发”、“紫外封装与模组封装”等商品。成功在平台上购买相关技术研发服务的企业,或促成企业成功购买技术研发服务的协会或机构,符合条件的可获得《佛山市南海区科技创新平台发展扶持办法(修订)》政策支持,最高获奖励100万元!2021年度的申报现正进行中。